妊活・生理痛…婦人科系トラブル改善には「腎」

中医学の考え方で、女性の身体は7の倍・男性の身体は8の倍数で変化すると考えられています。中医学は何千年前の考え方ですが、身体の節目は人類の歴史の中でそれほど大きな変化はありません。

中医学から見る生命力の根源

中医学で生命力の根源とは、五臓(肝・心・脾・肺・腎)のうち「腎」にあると考えられています。卵巣機能・女性ホルモン・月経などを司っているものも「腎」です。

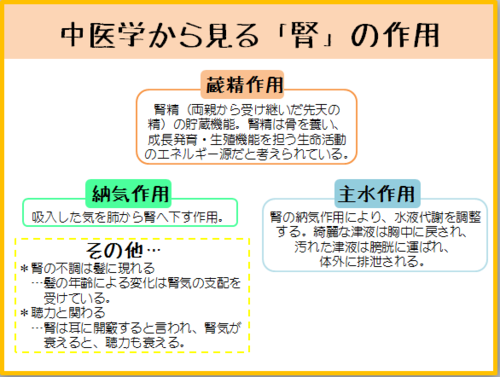

下の表で腎の主な働きを紹介します。

この腎の機能がうまく働かないと、浮腫みや生理不順、つらい生理痛や不妊症などにつながります。また、年齢とともに腎の機能は低下し、骨が弱って骨粗鬆症になったり耳が遠くなったり、尿道や肛門にも関係するため排尿困難や尿漏れ、夜間尿や便秘にもなりやすくなります。

黄帝内経で見る腎の年齢別変化

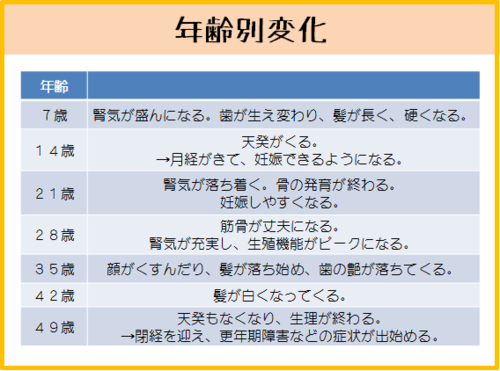

中医学の原典と言われる本「黄帝内経」には、この腎の年齢による身体の変化を以下のように書いてあります。

腎の機能のピーク

腎機能のピークは28歳で、それをピークに下降していきます。

28歳という年齢は、腎気が最も充実し、身体や生殖機能が最高潮を迎える歳です。35歳からは徐々に腎の働きが弱くなっていきますが、日ごろの養生で下降のカーブを緩めることができます。

生命のエネルギー源である腎の機能をしっかり保つことができれば心身ともにエネルギーに満ちた生活を送ることができます。今話題の〝妊活“や〝アンチエイジング”も腎を労わることが大切になります。また、女性に多い更年期障害も腎の機能がかかわります。更年期をうまく乗り切るためには35歳くらいからの腎の養生が大切となります。

女性が社会に出て働くことが多くなった現代では、ストレスや生活習慣の乱れで腎の機能が落ちやすくなり、生理周期の乱れやひどい生理痛、不妊に悩む人も多くなっています。腎の機能を高めて、本来持つ女性の機能を取り戻しましょう。

私の次回のコラムでは、女性ホルモンを整える食養生を紹介したいと思います。

担当管理栄養士:Tomoyo

参考文献

井野澄恵、熊谷みのり「漢方・中医学がわかる本」宝島社(2016)

田村正隆「基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書」株式会社ナツメ社(2014)

≪Tomoyo執筆コラム≫